Реставрация произведений искусства — это кропотливая, трудоёмкая работа, требующая внимательности, художественного вкуса и многолетнего опыта. Веками специалисты вручную восстанавливали картины, обнаруживая повреждённые или выцветшие участки и тщательно подбирая краски для точного восстановления цвета и фактуры. При этом одна картина могла состоять из тысяч таких небольших зон, каждая из которых требовала индивидуального подхода. Из-за этого процесс восстановления иногда занимал недели и даже годы.

Цифровые технологии в реставрации: что было и что нового?

С появлением цифровых технологий ситуация начала меняться: компьютерное зрение, распознавание изображений и алгоритмы подбора цветов позволили создавать виртуальные копии картин в «отреставрированном» виде. Это заметно ускорило анализ повреждений и помогло сформировать представление о том, как произведение выглядело в оригинале. Однако такие цифровые реконструкции пока не позволяли напрямую переносить исправления на оригинальные полотна — они оставались всего лишь виртуальной моделью.

В этой области появился прорыв благодаря работе аспиранта Массачусетского технологического института (MIT) Алекса Качкина, опубликованной в журнале Nature. Он разработал метод физического нанесения цифровой реставрации на оригинал с помощью тонких полимерных пленок-масок.

Принцип работы метода: цифровая маска на полимерной пленке

Метод заключается в создании цифровой «маски», которая содержит все необходимые цветовые исправления и детали восстановления. Эта маска печатается на сверхтонкой, почти прозрачной полимерной пленке, которую затем можно аккуратно наложить на оригинальную картину. Маска легко выравнивается, приклеивается и при необходимости снимается, не повреждая поверхность произведения.

Главное преимущество — цифровой файл маски сохраняется и может быть использован будущими реставраторами для точного понимания всех внесённых изменений, что ранее было невозможно.

По словам Качкина, это означает, что реставрация становится более прозрачной, документированной и обратимой. Такой подход меняет подход к сохранению культурного наследия, позволяя учитывать исторические особенности и создавать «живую» историю работы с произведением.

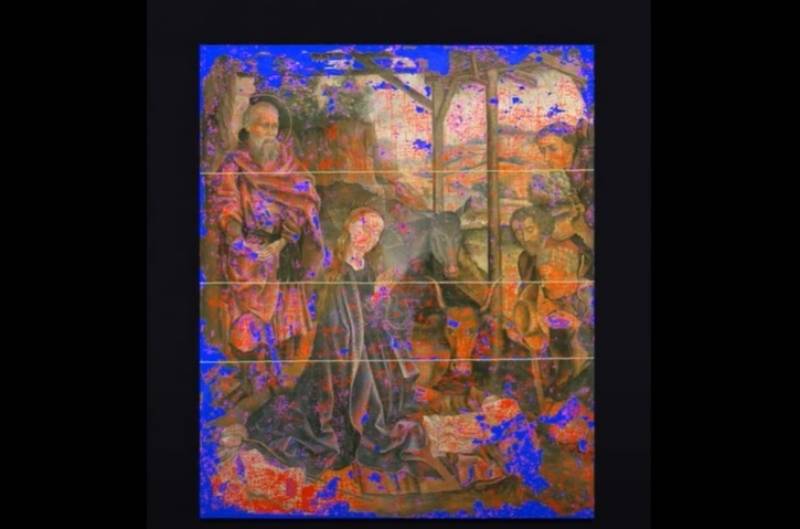

Демонстрация метода на картине XV века

Для практической демонстрации метод был применён к сильно повреждённой масляной картине XV века. Компьютер автоматически выявил 5612 отдельных зон с дефектами и подобрал для них 57 314 уникальных цветов восстановления. Полный процесс занял около 3,5 часа — что в 66 раз быстрее, чем традиционные методы, требующие многомесячного кропотливого труда.

Этика и роль реставраторов в новом процессе

Качкин подчёркивает важность этических аспектов: реставрация должна максимально точно отражать стиль и замысел художника, а любые технологические вмешательства следует проводить только после консультаций с опытными специалистами.

«Важно, чтобы реставраторы участвовали в каждом этапе, чтобы обеспечить уважение к оригинальному произведению и избежать искажения его художественной ценности», — отметил он.

Технические детали процесса

Исходная картина тщательно сканируется, включая выцветшие и повреждённые участки. Затем искусственный интеллект анализирует изображение и создаёт виртуальную реконструкцию того, как могло выглядеть оригинальное произведение. На базе этих данных программное обеспечение формирует карту с указанием точных цветов и областей для реставрации.

Эта карта преобразуется в двухслойную маску, напечатанную с помощью коммерческих высокоточных струйных принтеров. Первый слой — цветной, содержащий все детали реставрации, второй — белый, повторяющий рисунок, обеспечивающий точное совмещение и крепление.

Маска аккуратно накладывается и фиксируется тонким слоем прозрачного лака, что гарантирует долговечность и сохранность как оригинала, так и реставрационной пленки.

Перспективы развития и применения

Метод Алекса Качкина открывает новые горизонты в сохранении культурного наследия, объединяя цифровые технологии и традиционное искусство реставрации. Возможность создавать документированные, обратимые и малоинвазивные реставрации существенно снижает риски повреждения и утраты ценных произведений.

В будущем такая технология может стать стандартом, особенно для работ с высокой исторической и культурной ценностью. Однако исследователи подчёркивают, что важно продолжать дискуссии об этических нормах и принципах взаимодействия технологий и искусства.